Cuando una simple descripción se torna el único modo de ver el mundo

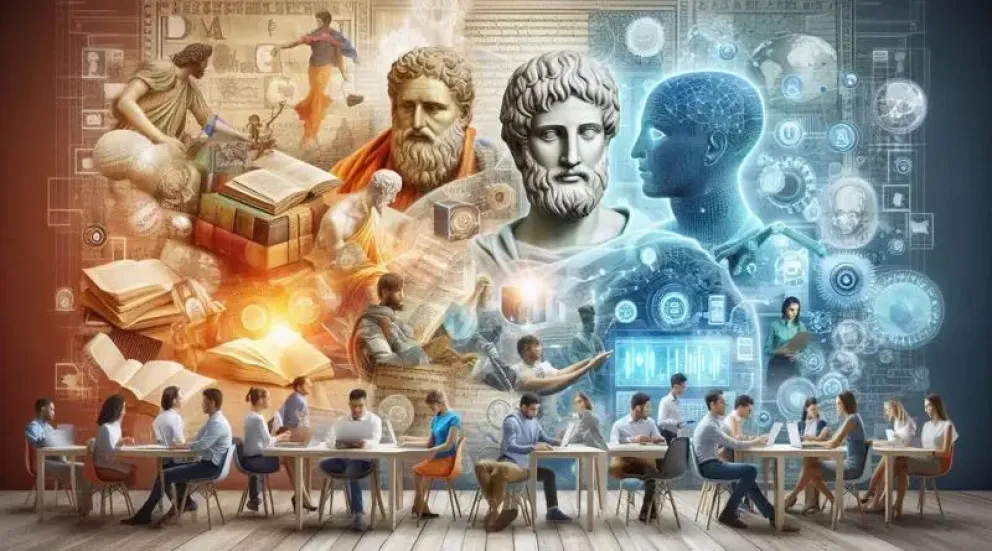

De Aristóteles a la IA: el peligro de los dogmas

Cuando las herramientas diseñadas para explicar el mundo se transforman en normas que lo gobiernan, el arte, la creatividad y la libertad están en juego. ¿Estamos haciendo con la Inteligencia Artificial lo mismo que hicimos con la Poética de Aristóteles?

Una vieja historia: cuando describir se volvió prescribir

En la historia de la literatura, la Poética de Aristóteles representa uno de los ejemplos más tempranos y contundentes de cómo una herramienta de análisis puede ser malinterpretada como un mandato. Aristóteles escribió ese tratado para describir cómo funcionaba en su época la Tragedia —género literario y teatral por antonomasia—, no para imponer reglas a la creación futura. Pero siglos después, especialmente tras la caída de la hegemonía griega, su obra fue tomada como un “canon”. Así, durante siglos, los artistas no crearon libremente: escribieron conforme a lo que debía hacerse, según Aristóteles.

IA: ¿una nueva Poética para el siglo XXI?

En el presente, estamos ante una tecnología que comparte peligrosamente esa derivación: la Inteligencia Artificial. Aunque fue concebida para asistir, potenciar, sugerir o analizar, cada vez más se la asume como una autoridad. Los algoritmos definen lo que vemos, lo que leemos, lo que se considera eficiente o creativo.

Como la Poética, la IA nació para describir; como la Poética, empieza a dictar.

No nos lo impone ningún filósofo ni emperador. Nos lo imponemos nosotros mismos, por comodidad, por presión social, por eficiencia, por miedo a quedar fuera. Y con cada "recomendación", con cada texto autogenerado, con cada decisión tomada por un sistema entrenado en datos pasados, cedemos un poco de nuestra capacidad de elegir, de dudar, de crear a contracorriente.

El vértigo de no poder bajarse: tecnofobia por exclusión y ansiedad por desactualización

En este escenario, emerge una sensación compartida pero pocas veces verbalizada: la de que no se puede no usar la tecnología. Que desconectarse es “quedarse atrás”. Este fenómeno, conocido como ansiedad por desactualización (FOMO tecnológico, por sus siglas en inglés: Fear of Missing Out), se entrelaza con una forma contemporánea de tecnofobia por exclusión, donde el miedo no proviene del uso de la tecnología en sí, sino de la posibilidad de quedar fuera del sistema social, laboral o cultural como consecuencia de no adoptarla.

Se trata de una forma de presión adaptativa del entorno digital, reforzada por el efecto red.

Cuantas más personas adoptan una tecnología, más costoso resulta abstenerse. Como antaño los escritores que sentían que no podían ignorar las reglas aristotélicas si querían ser considerados válidos, hoy los profesionales, creadores y empresas sienten que no pueden renunciar al uso de IA sin arriesgar su lugar en el ecosistema contemporáneo.

Esa ilusión de inevitabilidad es, quizás, el signo más claro de que la herramienta ha dejado de ser tal y se ha vuelto norma. Y las normas, cuando se aceptan sin conciencia, dejan de ser aliadas para convertirse en cárceles.

Epílogo: volver a mirar el instrumento

La lección que nos deja la Poética es urgente y clara: no confundamos análisis con mandato. No confundamos eficiencia con verdad. No confundamos una herramienta poderosa con una brújula moral.

La Inteligencia Artificial puede abrir caminos extraordinarios. Pero su poder no debe eclipsar nuestra libertad de crear, de disentir, de desconectarnos y de volver a mirar, sin filtros, el mundo que hay más allá del algoritmo.